電子カルテアプリおすすめはどれ?医院に適した選び方|電子カルテアプリ10選を紹介

電子カルテアプリは、PCやスマートフォン、タブレットを通じて診療記録や予約を一元管理できるツールとして、多くのクリニックで注目されています。クラウド対応により院内外からのアクセスや情報共有が容易になり、紙カルテや従来型システムに比べて大幅な業務効率化が期待できます。本記事では、電子カルテアプリが広がる背景や比較すべき機能、費用やサポート体制の確認ポイントを解説します。実際に導入を検討しやすいおすすめ10選もご紹介しているので、医院に合ったアプリ選びの参考にしてみてください。

電子カルテアプリが注目される背景

電子カルテアプリは、ここ数年で医療現場に急速に普及しつつあります。その背景には、政府が推進する医療DXやクラウド化の流れ、そして患者さんの利便性向上と業務効率化の両立の課題があります。本章では、医療のデジタルシフトを支える社会的な動向と、現場で求められるニーズの双方から、電子カルテアプリが注目される理由を解説します。

医療DXとクラウド化の流れ

近年、国を挙げて医療DXの推進が進められており、電子カルテはその中心的な存在となっています。従来は、院内サーバーにデータを保存するオンプレミス型が主流でしたが、今ではクラウド型の電子カルテアプリが台頭し、PCやタブレットから院内外を問わずアクセスできる仕組みが整っています。これにより、医師やスタッフは診療の合間や在宅勤務中でも必要な情報にアクセスでき、より柔軟な働き方を実現できるようになりました。また、クラウド化によりアップデートやセキュリティ対策が自動で行われるため、IT担当者が少ないクリニックでもスムーズに運用できる点が支持を集めています。

患者さんニーズと業務効率化の両立

一方で、患者さんの期待も電子カルテアプリ普及を後押ししています。例えば、スマートフォンやWeb予約、オンライン問診、検査結果の閲覧など、利便性を高める仕組みが求められています。電子カルテアプリはこうしたサービスと連携できるケースが多く、診療前の情報入力や支払いの簡略化の実現により、患者さんの満足度向上に直結します。さらに、スタッフ側にとっても入力作業の簡素化やデータの自動連携によって業務効率が向上し、待ち時間の短縮やミス削減にもつながります。患者さんと医療機関の双方にメリットがある点が、電子カルテアプリの導入を検討する大きな要因となっています。

電子カルテアプリおすすめ機能と比較ポイント

電子カルテアプリは多機能化が進んでおり、選定時には複数の視点からの比較検討が欠かせません。特に重要なのは、クラウド対応とモバイル利用のしやすさ、既存システムとの連携性、そしてセキュリティや法令への対応です。ここでは、導入を検討する医院が押さえておくべき代表的なポイントを解説します。

クラウド対応とモバイル利用のしやすさ

従来の電子カルテは院内のPCに限定されることが多く、アクセス環境に制約がありました。これに対し、クラウド対応の電子カルテアプリは、インターネット環境があれば院外からでも利用できる柔軟さがあります。医師が自宅や往診先から記録を確認したり、スタッフがタブレットで診療補助ができることで、業務効率も飛躍的に高まります。また、スマートフォンやタブレット端末などからも操作できるため、紙カルテ感覚で直感的に利用できる点も利用するメリットです。患者さんとのコミュニケーションや予約確認をモバイルで完結できれば、診療フローの簡素化にもつながります。

レセコン連携や予約システムとの統合

電子カルテアプリを単体で導入しても効果は限定的です。真価を発揮するのは、レセコンや自動精算機、予約システムなどとシームレスに連携できるかどうかにあります。診療記録から会計情報が自動で反映されれば、入力の二重作業を削減でき、スタッフの手間を減らせます。また、Web予約と統合できれば、患者さんの利便性も高まり、予約管理の負担も軽減されます。こうした一元化は業務効率化だけでなく、未収金防止や会計の正確性にも寄与するため、導入前にチェックしておきましょう。

セキュリティと法令対応

医療情報は機微性が高いデータであり、セキュリティ対策はアプリを選定するうえで欠かせない要素です。電子カルテアプリが、医療情報システム安全管理指針や個人情報保護法に準拠しているかは必ず確認するようにしましょう。また、データの暗号化やアクセス権限の細分化、多要素認証などのセキュリティ機能を備えているかのチェックも必須項目です。クラウド型であれば、定期的なアップデートにより新しいセキュリティ基準を満たせるかどうかも評価の対象になります。法令対応が不十分なアプリを選んでしまうと、万一の情報漏えい時に大きなリスクを抱えるため、慎重な判断が求められます。

電子カルテアプリ選定時の注意点

電子カルテアプリは便利な反面、導入にあたっては慎重な検討が欠かせません。費用や現場での運用体制、万一のトラブル対応までを事前に確認しておくことで、導入後の失敗を防げます。本章では、選定時に特に注意すべき3つの視点を解説します。

初期費用とランニングコストのバランス

電子カルテアプリは無料トライアルや低価格のプランが用意されている場合もありますが、実際は初期費用や月額利用料、追加機能のオプション費用などが発生します。導入当初の価格だけで判断すると、運用を続けるなかで予算を超過してしまう可能性があります。クラウド型であればアップデートやセキュリティ強化が自動で行われる一方、長期的な費用負担が大きくなることもあるため、初期投資とランニングコストの両面での比較検討することが重要です。

スタッフ教育と現場負担の調整

どれほど高機能なアプリでも、スタッフが使いこなせなければ意味がありません。特に医療現場は忙しく、システム移行時の操作習得が大きな負担となりがちです。導入に際しては、直感的に操作できる画面設計かどうか、研修やマニュアルが充実しているかを確認しましょう。また、既存の業務フローに無理なく組み込める設計であるかも大切なポイントです。スムーズに定着すれば、業務効率化とスタッフの負担軽減を同時に実現できます。

トラブル時のサポート体制

医療現場で電子カルテが停止すると診療全体に影響が及ぶため、トラブル対応の体制は必ず確認すべき要素です。問い合わせ窓口の対応時間やリモートサポートの有無、専任担当者の配置など、メーカーごとにサポート体制は異なります。特に診療時間中のトラブルに対し、すぐに対応できるかは信頼感を左右するため、事前にサポート内容や実績、口コミを確認しておくとよいでしょう。

電子カルテアプリ

電子カルテアプリには多くの種類があり、医院の規模や診療スタイルによって適した製品は異なります。本章では、代表的な10社の電子カルテアプリを取り上げ、それぞれの特徴や対応端末、サポート体制を解説します。自院に適したアプリを見つける参考としてご覧ください。

エムスリーデジカル|エムスリーデジカル株式会社

エムスリーデジカルは、エムスリーデジカル株式会社が提供するクラウド型電子カルテです。同製品は、医療情報サイトm3.comを運営するエムスリーグループの知見を活かして作られています。AI自動学習機能が搭載され、AIが入力パターンを学習して自動提案するため、カルテ記入時間が削減できます。導入メリットは、初期費用0円から利用できることや、クラウド型でシステム更新費用が不要な点です。iPhoneやiPadに対応し、院外からの操作も可能です。全国6,000件以上の導入実績があり、低コストで効率化を図りたいクリニックに適したシステムです。

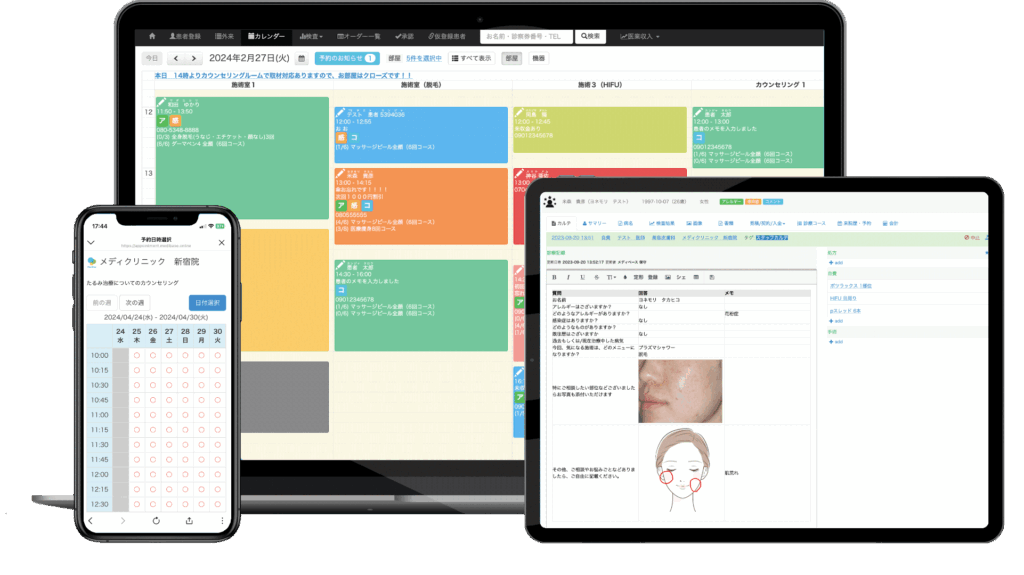

CLINICSカルテ|株式会社メドレー

CLINICSカルテは、株式会社メドレーが提供するレセコン一体型のクラウド型電子カルテです。同社はオンライン診療システムCLINICSも提供しており、医療DX推進に取り組んでいます。同社の製品は、Web予約やWeb問診、オンライン診療、レセコンなどの複数のシステムを一画面で一元管理し、一貫した操作性を実現できる点が特徴です。また、経営分析機能を標準搭載しているため、データを活かしたクリニック経営も可能です。オンライン診療や在宅医療を重視し、一貫したシステムでの効率化を図りたいクリニックに適した製品です。

CLIUS|株式会社DONUTS

CLIUSは、株式会社DONUTSが提供するクラウド型電子カルテです。同社は勤怠管理システムジョブカンなどのITサービス開発の知見を強みとしています。AIオーダー推薦機能などによるカルテ入力の効率化と300種類以上の機器、システムとの連携実績を持つ高い拡張性が特徴です。Web予約やWeb問診、オンライン診療、在宅機能などの豊富なオプションが追加料金なしで利用でき、低コストでIT化を進められることが導入のメリットです。多数の周辺機器やシステムと連携させ、高機能なクラウドカルテを抑えた価格で利用したいクリニックに適した製品です。

きりんカルテ|きりんカルテシステム株式会社

きりんカルテシステム株式会社が提供するきりんカルテは、無床クリニック向けのクラウド型電子カルテです。日医標準レセプトソフトのクラウド版である日レセクラウドとの連携が必須となります。同社製品の特徴は、電子カルテシステムの利用料が無料である点です。WebORCAの保守・サポート費用のみで利用を開始できる低コスト設計により、開業直後の初期費用を抑えたいクリニックにおすすめです。機能面では、予約システムや在宅医療機能、自由診療カルテを標準で搭載しており、iPadでの手書き入力にも対応した直感的な操作性を備えています。

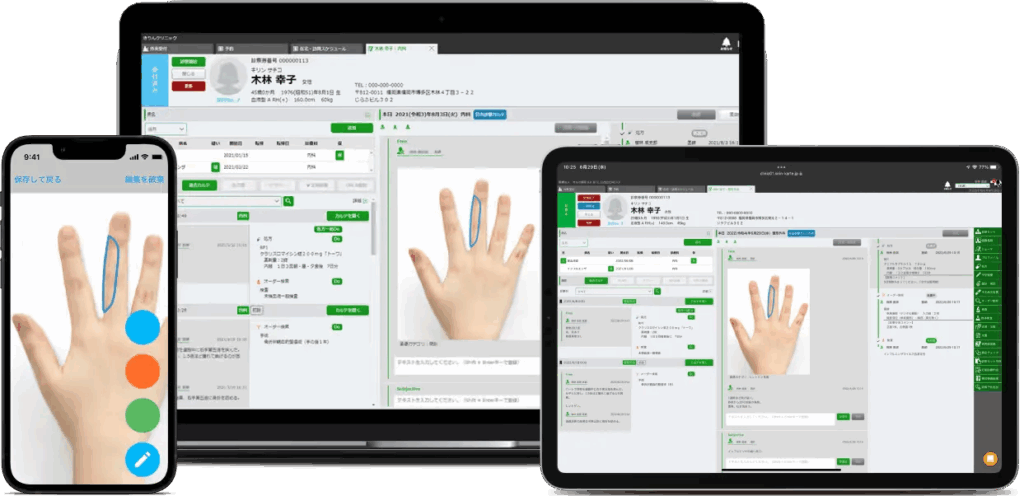

MEDI BASE|株式会社メディベース

MEDI BASEは、株式会社メディベースが提供する自由診療に特化したクラウド型電子カルテです。美容外科や美容皮膚科などで250院以上の導入実績があります。特許取得の編集機能や直感的なUI/UXによる使いやすさが特徴です。導入するメリットは、端末台数や利用人数が無制限で、月額45,000円から利用できる点です。また、WebORCA連携にも対応しており、保険診療との併用も可能です。LINE連携予約機能やCRM機能で再来促進を支援するなど、収益向上を目指す自由診療クリニックにおすすめの製品です。

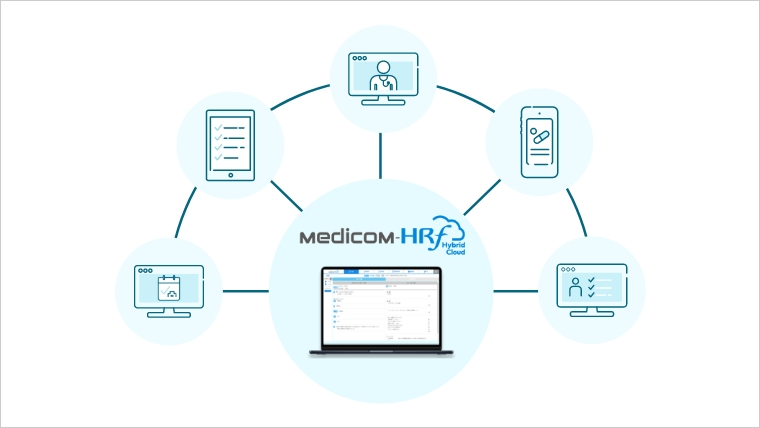

Medicom-HRf Hybrid Cloud|ウィーメックス株式会社

Medicom-HRf Hybrid Cloudは、ウィーメックス株式会社が提供する一般診療所向けハイブリッド型電子カルテです。同社製品の特徴は、オンプレミス型とクラウド型の利点を組み合わせたハイブリッド構成である点です。院内サーバとクラウドの両方にデータを保存し、通信環境に左右されない安定した医療提供と迅速な操作性を両立します。また、約170社の機器とのシームレスなデータ連携が可能で、訪問診療など院外でもカルテ利用が可能です。ノウハウを活かした直感的なUIと全国157拠点のサポート体制で、スムーズな運用を実現したいクリニックに適した製品です。

BrainBox CloudⅡ|株式会社ユヤマ

BrainBox CloudⅡは、株式会社ユヤマが提供する無床診療所向けクラウド型電子カルテです。レセコンは、同社のBrainBoxアプリケーションと共存可能で、レセコン一体型ではありませんが、スムーズな情報共有を実現しています。AIによる業務効率化と経営支援が特徴で、AI搭載のWeb問診機能(BB問診)は、問診内容をカルテへ自動転記します。診察時にはAIが病名候補や適切な医薬品を提案し、診療をサポートします。また、経営支援ツール、BB.INSIGHTは、自院データをAIで分析し、他院データと比較しながら経営判断を支援します。

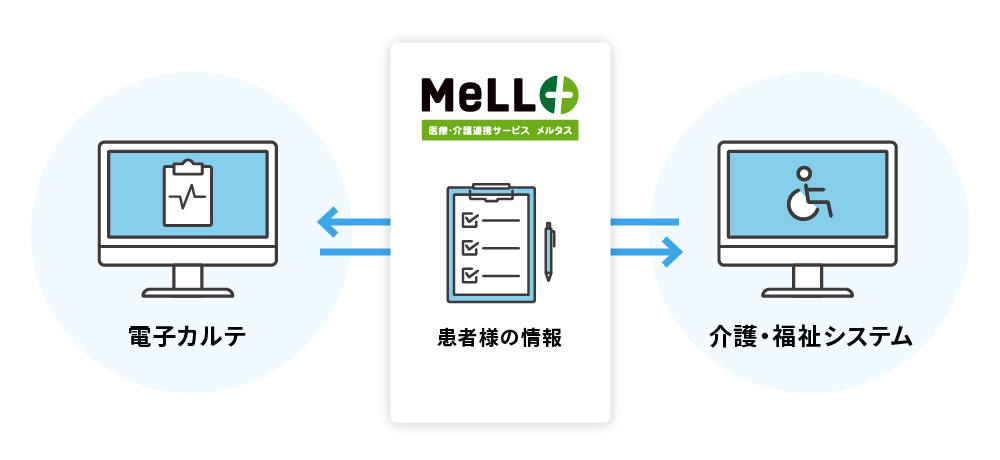

電子カルテシステムER|株式会社ワイズマン

株式会社ワイズマンが提供する中小規模病院向けの電子カルテシステムである電子カルテシステムERは、レセコン分離型で、高い拡張性を持っています。同製品は、医療分野だけでなく、介護や福祉システムとのシームレスな連携に強みがあります。医療や介護連携サービスMeLL+と組み合わせることで、地域包括ケアの情報連携をスマートに実現し、多職種連携の円滑化を実現します。画面構成は、カルテ2号紙をイメージした見やすさ、使いやすさを重視しており、直感的な操作が可能です。また、約170社の部門システムとも連携でき、院内・院外の情報を一元管理し、医療と介護の連携強化を図りたい施設に適した製品です。

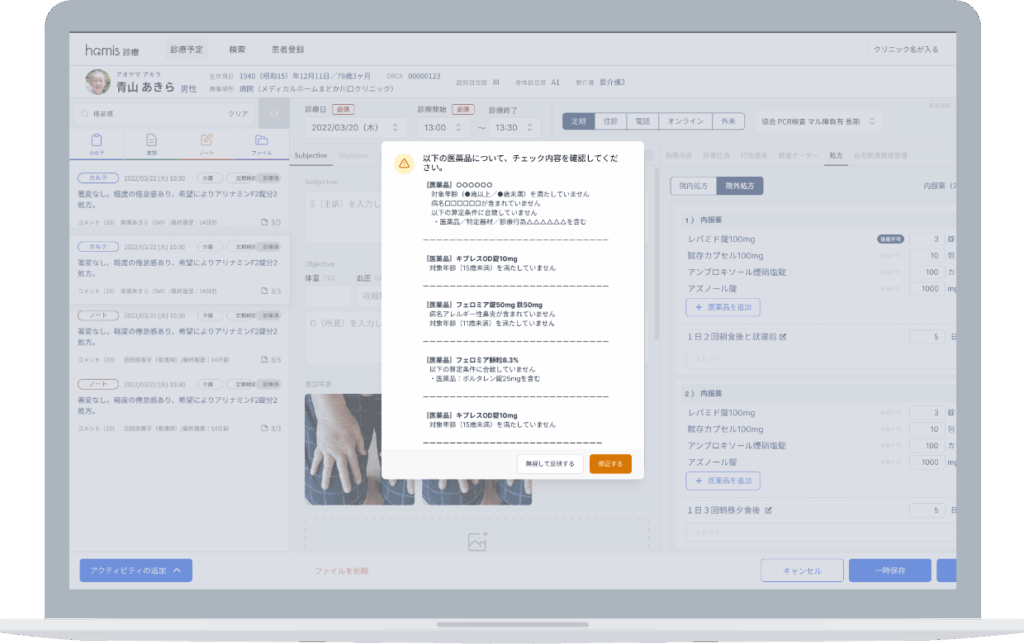

homis|メディカルインフォマティクス株式会社

homisは、メディカルインフォマティクス株式会社が提供する在宅医療に特化したクラウド型電子カルテです。特徴は、在宅医療の業務効率化にこだわった機能群であることです。同製品は、AI機能により、主治医意見書などの書類を自動で作成し、医師の業務負担を削減します。また、オーダリングチェック機能で医療ミスを防止し、信頼性が高い診療に貢献します。多職種連携機能により、訪問看護ステーションなど外部の関係者とカルテ情報の一部をリアルタイムで共有できます。ORCA連携にも対応しているため、中・大規模の在宅クリニックや施設集団診療を行うクリニックに適した製品です。

セコム OWEL|セコム医療システム株式会社

セコム OWELは、セコム医療システム株式会社が提供する在宅クリニック・無床診療所向けのクラウド型電子カルテです。特徴は、セコムならではの高いセキュリティと在宅医療への対応です。カルテデータは、セコムのデータセンターで管理されているため、万が一の端末盗難、災害時でもしっかりとしたサポートが受けられます。機能面では、在宅医療機能が充実しており、訪問スケジュールの作成や、介護費用も含めた月まとめ請求に対応しています。WindowsやMacに加え、iPad/iPhone、Androidなど多様な端末で利用可能です。セキュリティと在宅医療の効率化を両立したいクリニックに適した製品です。

電子カルテアプリ導入のメリット

電子カルテアプリの導入は、単なる紙カルテとの置き換えにとどまらず、診療の効率化や患者さんへのサービスの質向上、さらには地域医療全体の連携強化にもつながります。本章では、導入で得られる主な3つのメリットを解説します。

診療効率の改善と待ち時間短縮

電子カルテアプリは、診療記録の入力や検索をタブレットやPCから即座に行えるため、業務効率が向上します。過去の診療履歴や検査結果を瞬時に確認できることで、診察時間の短縮にもつながります。また、予約システムや会計システムと連携させることで、受付から会計までのフローが自動化され、患者さんの待ち時間削減に直結します。スタッフの手作業が減ることで、診療全体のスピードと正確性も高まります。

患者さん満足度・リピート率の向上

待ち時間の短縮やスムーズな会計処理は、患者さんの体験価値を高めます。さらに、スマートフォンやWebから予約や問診が可能なアプリであれば、来院前の手続きが簡単になり利便性も向上します。診察中に医師が端末で検査画像や経過を見せながらの説明により、患者さんの理解度や信頼感が高まり、リピート率の改善にもつながります。満足度向上は口コミや患者さんの紹介を生み、医院全体の信頼性を高める効果も期待できます。

情報共有・地域医療連携の強化

電子カルテアプリは、クラウドを介して複数の医師やスタッフが同時に情報を確認できるため、院内での情報共有が円滑になります。また、地域の医療機関や調剤薬局と連携できる仕組みを備えたアプリも増えており、患者さんの診療情報を必要な範囲での共有が可能です。紹介状や検査データをスムーズに共有できれば、地域全体での医療の質が高まり、患者さんにとって信頼できる診療体制を築く一助となります。

まとめ

電子カルテアプリは、診療効率化や患者さんの満足度の向上、地域医療連携の強化に大きく貢献します。クラウド対応や費用、サポート体制を比較し、自院に合った製品を導入すれば、現場の負担軽減と安定した運営が実現できます。まずは複数のアプリを比較検討し、実際にデモや資料請求を行いながら、自院に適したシステム選びを進めてみてください。