医院向けオンライン診療サービスはどれを選ぶべき?選定ポイントを解説|オンライン診療サービス10選を紹介

オンライン診療サービスは、対面診療に比べて患者さんが移動や待ち時間の負担を軽減できるため、利便性の高さから導入を検討する医療機関が増えています。一方で、オンライン診療サービスの種類や機能は多岐にわたり、選定で迷うケースも少なくありません。本記事では、サービスの特徴や導入時の注意点、具体的な提供企業10社を紹介し、医院に合った選び方を支援します。

目次

オンライン診療サービスとは?

オンライン診療サービスとは、スマートフォンやパソコンを使って患者さんが自宅などから医師の診察を受けられる仕組みです。診察から処方箋発行、決済、薬の受け取りまでオンラインで完結できるケースもあり、利便性や診療効率の向上につながります。本章では、従来の対面診療との違いや、医院運営での役割を整理して解説します。

従来の対面診療との違い

従来の対面診療では来院が前提となり、受付から診察、会計まで物理的な移動や待ち時間が発生します。一方、オンライン診療では、患者さんは自宅などからインターネット経由でアクセスでき、事前予約の時間にビデオ通話を通じて医師による診察を受けられます。処方箋は薬局に直接送付され、配送や来局での薬の受け取りも可能です。対面診療に比べ、移動や待機にかかる時間を大幅に削減できる点が大きな違いです。ただし、初診や緊急時には対面診療が必要になるなど、使いわけが求められます。

医院運営におけるオンライン診療の役割

オンライン診療は患者さんの利便性を高めるだけでなく、医院の運営面にも効果をもたらします。例えば、再診患者をオンラインに切り替えることで待合室の混雑を緩和でき、スタッフの業務負担も軽減されます。また、遠方の患者さんや定期的な薬の処方が必要な患者さんに継続的な診療を提供できるため、地域医療の充実にもつながります。さらに、予約や決済システムとの連携によって会計の効率化や未収金の防止が可能となり、経営の安定化に寄与します。オンライン診療は患者満足度の向上と医院経営の効率化を同時に実現する新しい診療スタイルです。

オンライン診療サービスの種類と特徴

オンライン診療サービスと一口にいっても、その仕組みや機能は多様です。医院の規模や診療科目、患者層によって適切なサービスが異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。代表的な3つのタイプを取り上げ、導入を検討する際の判断材料を整理します。

予約・診察・決済が一体化した総合型サービス

総合型のオンライン診療サービスは、予約から診察、処方、決済までを一つのシステムで完結できるのが特徴です。患者さんは専用サイトやアプリから予約し、診察後はオンライン決済を済ませるだけで、薬局への処方箋送信や薬の配送まで対応可能です。医院側は電子カルテや既存の予約システムと連携できるケースが多く、業務の効率化や未収金防止に直結します。また、患者さんにとってもスムーズな診療体験が提供できるため、利便性と満足度の両立を目指す医院に適しています。

シンプル操作のクラウド型サービス

クラウド型は、インターネット環境とPCやタブレットがあれば利用できるシンプルなサービスです。初期費用や専用機器が不要で、月額利用料だけで導入できることが多いため、小規模クリニックでも手軽に始められます。基本的な機能は診察用のビデオ通話やチャット、処方箋発行などに絞られており、余計な操作がないためスタッフや患者さんが直感的に使える点がメリットです。必要に応じて決済機能や服薬指導などを追加できるサービスもあり、段階的な導入を検討したい医院に向いています。

アプリ対応型サービスのメリットと注意点

スマートフォンアプリに特化したサービスは、患者さんが使い慣れた端末から診察予約や受診ができる点で利便性があります。診療記録や処方履歴がアプリ上に残るため、再診や継続治療の際に便利であり、服薬指導やリマインド機能なども組み込まれています。ただし、アプリのインストールや会員登録が必要となるため、高齢の患者さんやIT機器に不慣れな層にはハードルとなる場合があります。導入にあたっては対象とする患者層を見極め、アプリとWebブラウザの両方に対応できるサービスを選ぶと、幅広い利用に対応可能です。

オンライン診療サービス導入前に注意すべきポイント

オンライン診療サービスは医院の診療効率や患者満足度を高める一方で、導入にあたっては慎重な検討が欠かせません。特に医療機関に求められる信頼性や業務の正確性を確保するためには、セキュリティや既存システムとの連携、スタッフ教育など複数の観点から準備を整える必要があります。導入前に確認しておきたい3つのポイントを解説します。

セキュリティ・個人情報保護の確認

オンライン診療では、診療内容や処方箋データなどの個人情報を扱うため、セキュリティ対策は重要事項です。通信の暗号化や二段階認証の有無、データ保存先のサーバー環境などを確認しましょう。情報漏洩は、信頼低下に直結するため、医療情報ガイドラインに準拠したサービスを選ぶことが大切です。

既存の電子カルテや予約システムとの連携

オンライン診療サービスをスムーズに運用するには、既存の電子カルテや予約システムとの連携が不可欠です。連携が不十分だと、診療内容の手入力や二重管理が発生し、かえって業務負担が増してしまいます。導入を検討する際は、自院が利用しているカルテや会計システムとの互換性を事前に確認し、可能であればデモ導入で操作感をチェックしましょう。

スタッフ教育や運用フローの整備

新しいシステムを導入する際は、スタッフが迷わず操作できる体制づくりも重要です。受付担当者や看護師がサービスの流れを理解していないと、患者さんへの案内やトラブル対応に支障をきたします。導入時はベンダーによる研修やマニュアルを活用し、医院内で運用フローを統一しておくことが望まれます。患者さんにとっても初めての利用となるケースが多いため、問い合わせ対応を含めたサポート体制を整備しておくと円滑に運用できます。

オンライン診療サービス

本章では、クリニックや病院で導入実績のあるオンライン診療サービスを10社ご紹介します。各サービスの特徴や機能などを整理することで、自院に合ったシステムを比較検討できるようにまとめました。

SMART One|株式会社GENOVA

株式会社GENOVAが提供するSMART Oneは、オンライン診療機能に加え、クリニックの診療プロセス全体を効率化する機能を持つ点が特徴です。事前予約やオンライン問診、Web事後決済(キャッシュレス決済)の機能が一体となっており、患者さんの院内滞在時間の短縮や受付業務の負荷軽減に貢献します。オンライン診療では、当日〜翌日着での処方薬配送に対応しています。サポート体制は、導入、運用に関する問い合わせ窓口が用意されています。クリニックのデジタル化を一括で進め、院内オペレーションの効率化を図りたい施設に適しています。

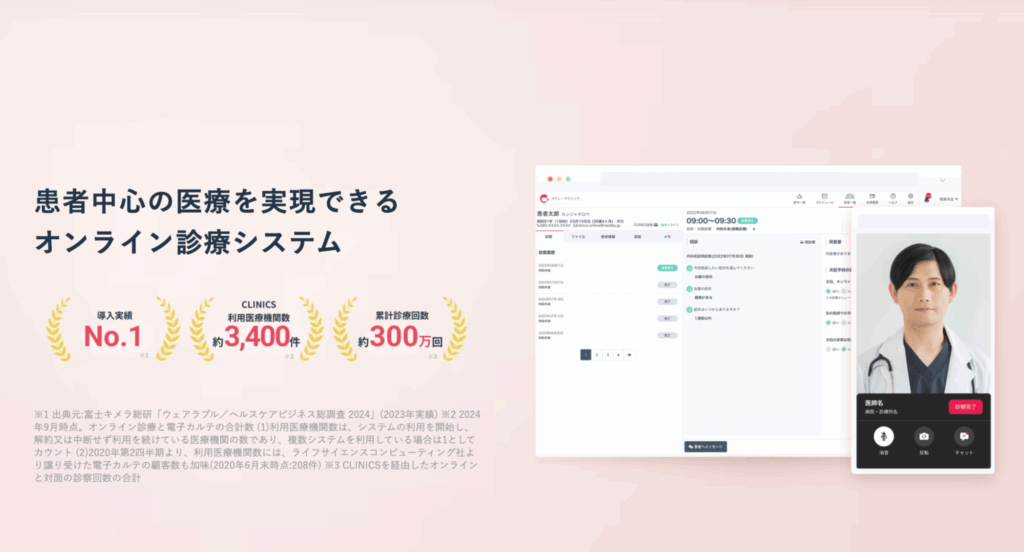

CLINICSオンライン診療|株式会社メドレー

株式会社メドレーは、医療ヘルスケアの未来をつくるをミッションに掲げ、医療や介護の求人サイトジョブメドレーや介護施設の検索サービス介護のほんねなども手がける企業です。同社が提供するCLINICSオンライン診療は、予約から問診、決済、服薬指導までの一連の流れをアプリひとつで完結できる特徴があります。内科や精神科、小児科など多岐にわたる診療科のクリニックで活用されており、慢性疾患など定期的な診療が必要な患者さんに適しています。クリニック側には専任の導入支援担当者、患者さん向けにはサポートデスクが用意されており、手厚いサポート体制が提供されています。

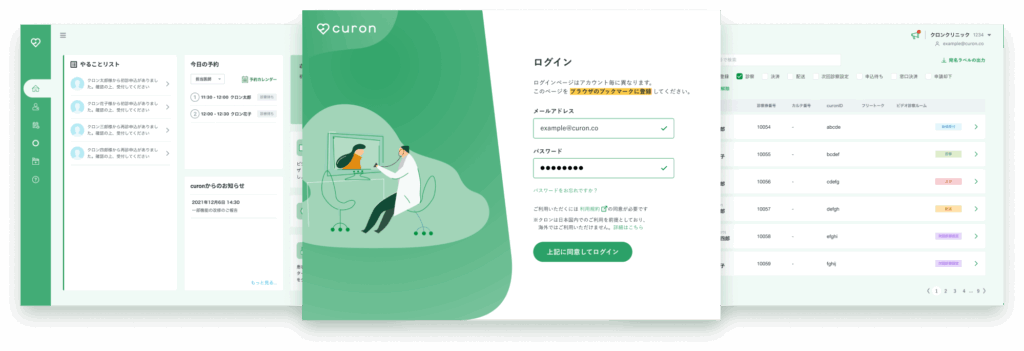

curon|株式会社MICIN

株式会社MICINは、患者さん中心の医療の実現を目指し、データ活用やAI技術を取り入れた医療プラットフォーム事業を展開しています。同社が提供するcuronは、初期費用や月額固定費用が無料である点が特徴で、決済手数料のみで利用できるため、オンライン診療を低リスクで導入できます。診察から決済、薬の配送までをスマートフォンひとつで完結でき、医療機関側の業務効率化にもつながります。サポート体制は、クリニックや患者さん双方に向けた電話やメール窓口を設けています。オンライン診療の導入を試したいクリニックや、花粉症など定期的な処方が必要な患者さんが多いクリニックに適しています。

CARADA オンライン診療|株式会社カラダメディカ

株式会社カラダメディカは、医療やヘルスケアに関するQ&AサイトCARADA 健康相談を運営する企業です。同社が提供するCARADA オンライン診療は、シンプルで直感的な操作性が特徴で、予約から診療、決済、薬や処方箋の配送までをオンラインで完結できるシステムです。導入時の費用は、クリニックの状況に合わせて別途見積もりを提示しており、不要なコストを抑えたいクリニックに適しています。また、セキュリティ対策として3省3ガイドライン準拠証明書やISMS認証を取得しています。

オンライン診療ソリューション|富士通株式会社

富士通株式会社が提供するオンライン診療ソリューションは、電子カルテシステムとの連携を特徴とするサービスです。患者さんはスマートフォンアプリHOPE LifeMark-コンシェルジュを通じて、診療予約からオンライン診療、会計までの一連の流れを完結できます。医療機関側では、電子カルテ上からビデオ通話を開始できるなど、院内業務の効率化が図れます。また、導入後のサポート体制も充実しています。病院やクリニックを問わず、幅広い規模の医療機関に適しており、特に電子カルテの導入を検討している、またはすでに富士通の電子カルテを利用している医療機関に適しています。

ポケットドクター|MRT株式会社・株式会社オプティム

オンライン診療ポケットドクターは、MRT株式会社と株式会社オプティムが共同で開発、提供しているオンライン診療サービスです。独自の特許技術Overlay Technologyを用いた遠隔指示機能がシステムの特徴です。これにより、医師はビデオ通話の映像上に赤ペンで書き込みをしたり、指差しマークを表示させたりでき、対面診療に近い形で患部や症状を的確に指示、説明できます。アプリ上で診療予約から決済、薬や処方箋の配送までを完結でき、患者さんは通院の手間や待ち時間を減らせます。導入費用や月額費用は、別途見積もりが必要です。

KAITOS|東邦薬品株式会社

東邦薬品株式会社が提供するKAITOS(カイトス)は、オンライン診療から服薬指導、決済までをワンストップで提供するシステムです。オンライン診療を導入したい医療機関と、オンラインで診療を受けたい患者さんをつなぐためのプラットフォームの役割を担っています。特徴の一つとして、月間1,420万人以上が利用する医療機関検索サイト「病院なび」と直接連携している点があります。患者さんはオンライン診療に対応した医療機関を簡単に探してそのまま予約でき、医療機関側は新規患者の集患につながるメリットがあります。また、オンラインでのクレジットカード決済に対応しており、患者さんは薬を受け取る薬局も事前に選択可能です。

YaDoc|株式会社インテグリティ・ヘルスケア

株式会社インテグリティ・ヘルスケアが開発・提供するYaDoc(ヤードック)は、オンライン診療の質向上を重視したシステムです。特徴は、患者さんのバイタルデータや症状を日常的に記録し、医師と共有できるモニタリング機能と、カスタマイズ問診機能を搭載している点です。これらの機能により、医師は普段の診療ではとらえにくい患者さんの状態を多角的に把握でき、より質の高い診療を提供できます。オンライン診療時のビデオ通話は、YaDoc独自のシステムだけでなく、Microsoft TeamsやZoomでも可能です。

PiCls On診|株式会社ファインデックス

株式会社ファインデックスは、医療分野のシステム開発に特化した企業です。同社が提供するPiCls On診(ピクルス オンシン)は、電子カルテシステムとの連携を重視したオンライン診療システムで、医療機関の業務効率化に貢献します。電子カルテと診療情報を連携できることが特徴で、医師はオンライン診療の記録をカルテに簡単に反映させることができます。これにより、診療後の入力作業が効率化され、業務負担の軽減につながります。また、医療機関のホームページからオンライン診療の予約受付ができるため、新規の患者さん獲得にも役立ちます。

Medibot|株式会社ソラリウム

株式会社ソラリウムは、インターネットを活用したさまざまなサービスを提供する企業です。同社が提供するMedibot(メディボット)は、患者さんが普段から使い慣れているLINEを活用した、クリニック向けのオンライン診療サービスです。LINEのトーク画面上で予約から問診、オンライン診療、そして決済までの一連の流れをスムーズに完結できる点が特徴です。また、Medibotには集患に特化した機能も充実しており、LINEでの情報配信を通じて、潜在的な患者さんをクリニックへと誘導し、来院を促します。クリニック側の業務効率化だけでなく、新規の患者層を獲得したい医療機関にも適しているサービスです。

オンライン診療サービス導入のメリット

オンライン診療サービスの導入は、医院にとって単なるシステム追加ではなく、診療スタイルそのものを進化させる取り組みです。効率化や患者さんの満足度向上、地域医療への貢献など、幅広いメリットが期待できます。この章では、代表的な3つの効果を解説します。

診療効率の向上とスタッフ負担軽減

再診や経過観察をオンラインに切り替えることで、来院する患者数が分散され、待合室の混雑緩和につながります。受付や会計業務もシステム上で完結するため、スタッフが金銭授受や予約調整に追われる時間を減らせます。結果として、医師やスタッフは診療や患者さんの対応に集中でき、医院全体の診療効率が高まります。

患者さんの利便性・満足度向上

オンライン診療は、自宅や職場から受診できるため、通院の移動や待ち時間が大幅に削減されます。特に子育て世代や高齢の方、仕事で多忙な方にとっては、時間的負担が軽減されることは大きなメリットです。診察や処方の一部をオンラインで済ませられることも、患者さんの満足度向上につながります。

遠方患者さんへの診療対応や再診率改善

オンライン診療は、地域や距離の制約を超えて医療を提供できる手段です。通院が困難な遠方の患者さんや、慢性疾患で定期的な処方が必要な患者さんに継続的な診療を行うことで、再診率や治療継続率の改善が見込めます。結果として、患者さんの健康維持に貢献すると同時に、医院の安定的な経営にも寄与します。

まとめ

オンライン診療サービスは、診療効率の向上やスタッフ負担の軽減、患者さんの利便性向上に大きく貢献します。特に再診や慢性疾患管理で効果を発揮し、医院の経営安定にも寄与します。サービスの種類や機能を比較し、自院の診療科目や患者層に合ったサービスを選ぶことが導入成功の鍵です。気になるサービスがあれば、まずは資料請求やデモ導入から始めてみましょう。